|

|

|

| |||

|

|

|

| |||

|

|

|

| |||

| >> | Film "Jahreszeiten. Ein Wald im Jahresverlauf" auf YouTube |

| >> | Poster "Jahreszeiten. Ein Wald im Jahresverlauf" herunterladen (pdf 11,6 MB) |

|

www.phaenologie.com |

|

|

Viele natürliche Prozesse unterliegen einem jahreszeitlichen Zyklus. Am deutlichsten zeigt sich dies wohl im Wandel der Vegetation. Obwohl sich diese Prozesse Jahr für Jahr wiederholen, variieren die einzelnen Phänomene doch zeitlich von Jahr zu Jahr. Die Phänologie untersucht diese zeitlichen Verschiebungen. Phänologische Prozesse sind stark witterungsbeeinflusst. Lange Beobachtungsreihen, die bestimmte Trends zeigen, können aber auch Hinweise auf großräumige oder sogar globale Veränderungen geben – etwa für einen weltweiten Klimawandel. Bereits früh beschäftigen sich die Menschen mit phänologischen Veränderungen. In Vorarlberg berichtete Pater Bruhin 1868 über „Periodische Erscheinungen in der Thierwelt von St. Gerold“ und beobachtet den Einzug der Mehlschwalbe im Jahr 1866 am 4. Mai, 1867 hingegen erst am 23. Mai. Von wesentlicher Bedeutung ist die Phänologie seit jeher für die Landwirtschaft: Rudolf Sperger erfasste die „Auf und Abblüherfolge der wichtigsten Obstsorten in den Jahren 1929, 30 und 31“, Ferdinand Falger „Den Einzug des Frühlings in Vorarlberg“ anhand der Apfelblüte, die er über Fragebögen ermittelte, die er an Schulen in ganz Voralberg sandte. Literatur: Bruhin, T. A. (1868). Periodische Erscheinungen in der Thierwelt von St. Gerold (47° 12’ nördl. Br.; 27° 28 ‚ östl. L. – 2431’ u. M) aufgezeichnet in den Jahren 1866 und 1867 von P. Th. A. Bruhin. In: Der Zoologische Garten 9: 104-106 Falger, F. (1933): Der Einzug des Frühlings in Vorarlberg. Heimat 14 (3): 41-47 Sperger, R. (1929): Auf und Abblüherfolge der wichtigsten Obstsorten in den Jahren 1929, 30 und 31. Mitteilungen der Vorarlberger Bauernkammer 12: 276-279 |

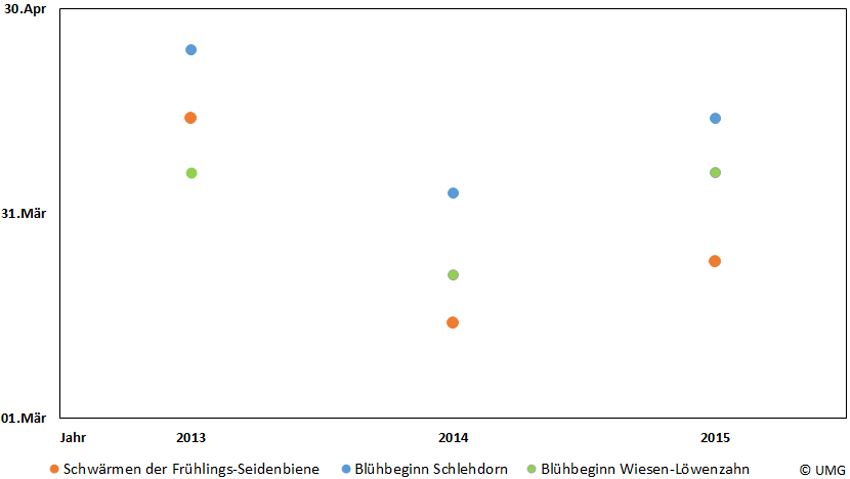

Obwohl keine ökologische Verbindung zwischen den ausgewählten Arten besteht, zeigt sich doch eine deutliche Korrelation in deren Entwicklungszyklus. So war etwa das Jahr 2013 durch einen außergewöhnlich langen und im Talraum schneereichen Winter geprägt, während 2014 die Schneebedeckung in tiefen Lagen nur sehr kurz anhielt und das Vegetationswachstum sehr früh einsetzte. Die phänologische Entwicklung 2015 liegt etwa zwischen diesen beiden Extremen. Oberes Diagramm. Die Beobachtungen von Frühlings-Seidenbienen und Schwarzdorn stammen aus dem Bodenseeraum, die des Wiesen-Löwenzahns aus dem Rheintal rund 20 km südlich des Bodensees. Unteres Diagramm: Die Beobachtungen von Bärlauch und Birnbaum stammen wiederum aus dem Bodenseeraum, die des Scharbockskrauts aus dem Rheintal rund 20 km südlich des Bodensees. Aus den Jahren 2010 und 2012 stehen hier keine Daten zur Verfügung. | ||||||||||

| |||||||||